Dicen que una imagen vale más que cien palabras… ¡Humm…! Carmelo, aquí va una imagen y más de cien palabras como homenaje de tus compañeros, pues te lo mereces. Te fuiste el pasado 5 de septiembre y lo hiciste como las buenas gentes, de forma anónima, humilde e inmutable. Y como hombre de esta tierra eras austero, irónico, socarrón unas veces y fatalista otras.

Y te recuerdo en imágenes y palabras como cuando me saludabas con aquel “honrado labriego…”, o cuando nos recordabas aquello de “la cabeza aguanta lo que aguanta el culo”, o nos decías aquello de que “tontos y malvados son dos lujos incompatibles”. Sí, llamabas a las cosas por su nombre y recuerdo tus gestos: asentías con un movimiento de cabeza, te subías las gafas con la mano y carraspeabas… ¡Silencio! También recuerdo los tiempos amargos a partir de 2008 - nos decías que habías pasado a una sinecura en el Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid.

Pero honrados nos sentimos quienes hemos trabajado contigo y te consideramos el artífice de la epidemiología y el referente de la salud pública basada en la evidencia en la comunidad de Castilla y León.

Otros son seducidos por los halagos de la vanidad, pero tú eras como las gramíneas, las proletarias del reino vegetal –que diría Azorín-, humilde, laborioso y resignado. Jamás pretendiste una paternidad honoraria en tus artículos científicos pues desde el primer plan de salud de la comunidad fuiste pionero en los campos más relevantes de la salud pública: el programa de vacunación y la primera encuesta de seroprevalencia, programas de educación para la salud, coordinación autonómica del sida, erradicación de la poliomielitis, control de enfermedades transmitidas por alimentos y tu contribución a la Red Centinela Sanitaria, hoy referente mundial en la vigilancia de la gripe… Y sabías lo que olvidan los políticos: que la formación es la clave para el buen gobierno de la Administración Sanitaria. Por ello nos animabas a formarnos y a enseñar, hasta el punto de suscitar la envidia en otros colectivos por la autonomía e iniciativa que los profesionales de la epidemiología tomábamos en los cursos de formación continuada.

En fin, que quienes nos dedicamos a la epidemiología en esta bendita tierra nos vamos quedando desolados, fríos y despoblados como tus queridos campos de Gómara. Perdimos a José Angel y ahora a tí. Y hemos comprobado que la vida y el talento es el principal factor de riesgo de muerte para unos médicos sin bata y sin corbata como vosotros. El cruel árbitro de la vida nos ha expulsado a los mejores jugadores del equipo. Carmelo, termino con un calambur que siempre nos decía mi madre: “las obras se hacen de las sobras”. Y a ti lo que te sobraba era generosidad, laboriosidad y profesionalidad. Las grandes obras han venido del silencio. Nosotros seguimos en el partido y no te olvidamos.

Dicen que una imagen vale más que cien palabras… ¡Humm…! Carmelo, aquí va una imagen y más de cien palabras como homenaje de tus compañeros, pues te lo mereces. Te fuiste el pasado 5 de septiembre y lo hiciste como las buenas gentes, de forma anónima, humilde e inmutable. Y como hombre de esta tierra eras austero, irónico, socarrón unas veces y fatalista otras.

Y te recuerdo en imágenes y palabras como cuando me saludabas con aquel “honrado labriego…”, o cuando nos recordabas aquello de “la cabeza aguanta lo que aguanta el culo”, o nos decías aquello de que “tontos y malvados son dos lujos incompatibles”. Sí, llamabas a las cosas por su nombre y recuerdo tus gestos: asentías con un movimiento de cabeza, te subías las gafas con la mano y carraspeabas… ¡Silencio! También recuerdo los tiempos amargos a partir de 2008 - nos decías que habías pasado a una sinecura en el Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid.

Pero honrados nos sentimos quienes hemos trabajado contigo y te consideramos el artífice de la epidemiología y el referente de la salud pública basada en la evidencia en la comunidad de Castilla y León.

Otros son seducidos por los halagos de la vanidad, pero tú eras como las gramíneas, las proletarias del reino vegetal –que diría Azorín-, humilde, laborioso y resignado. Jamás pretendiste una paternidad honoraria en tus artículos científicos pues desde el primer plan de salud de la comunidad fuiste pionero en los campos más relevantes de la salud pública: el programa de vacunación y la primera encuesta de seroprevalencia, programas de educación para la salud, coordinación autonómica del sida, erradicación de la poliomielitis, control de enfermedades transmitidas por alimentos y tu contribución a la Red Centinela Sanitaria, hoy referente mundial en la vigilancia de la gripe… Y sabías lo que olvidan los políticos: que la formación es la clave para el buen gobierno de la Administración Sanitaria. Por ello nos animabas a formarnos y a enseñar, hasta el punto de suscitar la envidia en otros colectivos por la autonomía e iniciativa que los profesionales de la epidemiología tomábamos en los cursos de formación continuada.

En fin, que quienes nos dedicamos a la epidemiología en esta bendita tierra nos vamos quedando desolados, fríos y despoblados como tus queridos campos de Gómara. Perdimos a José Angel y ahora a tí. Y hemos comprobado que la vida y el talento es el principal factor de riesgo de muerte para unos médicos sin bata y sin corbata como vosotros. El cruel árbitro de la vida nos ha expulsado a los mejores jugadores del equipo. Carmelo, termino con un calambur que siempre nos decía mi madre: “las obras se hacen de las sobras”. Y a ti lo que te sobraba era generosidad, laboriosidad y profesionalidad. Las grandes obras han venido del silencio. Nosotros seguimos en el partido y no te olvidamos.

Mostrando entradas con la etiqueta Epidemiología. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Epidemiología. Mostrar todas las entradas

miércoles, 10 de octubre de 2018

CARMELO RUIZ COSÍN. HUELLA DE LA EPIDEMIOLOGÍA EN CASTILLA Y LEÓN

Dicen que una imagen vale más que cien palabras… ¡Humm…! Carmelo, aquí va una imagen y más de cien palabras como homenaje de tus compañeros, pues te lo mereces. Te fuiste el pasado 5 de septiembre y lo hiciste como las buenas gentes, de forma anónima, humilde e inmutable. Y como hombre de esta tierra eras austero, irónico, socarrón unas veces y fatalista otras.

Y te recuerdo en imágenes y palabras como cuando me saludabas con aquel “honrado labriego…”, o cuando nos recordabas aquello de “la cabeza aguanta lo que aguanta el culo”, o nos decías aquello de que “tontos y malvados son dos lujos incompatibles”. Sí, llamabas a las cosas por su nombre y recuerdo tus gestos: asentías con un movimiento de cabeza, te subías las gafas con la mano y carraspeabas… ¡Silencio! También recuerdo los tiempos amargos a partir de 2008 - nos decías que habías pasado a una sinecura en el Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid.

Pero honrados nos sentimos quienes hemos trabajado contigo y te consideramos el artífice de la epidemiología y el referente de la salud pública basada en la evidencia en la comunidad de Castilla y León.

Otros son seducidos por los halagos de la vanidad, pero tú eras como las gramíneas, las proletarias del reino vegetal –que diría Azorín-, humilde, laborioso y resignado. Jamás pretendiste una paternidad honoraria en tus artículos científicos pues desde el primer plan de salud de la comunidad fuiste pionero en los campos más relevantes de la salud pública: el programa de vacunación y la primera encuesta de seroprevalencia, programas de educación para la salud, coordinación autonómica del sida, erradicación de la poliomielitis, control de enfermedades transmitidas por alimentos y tu contribución a la Red Centinela Sanitaria, hoy referente mundial en la vigilancia de la gripe… Y sabías lo que olvidan los políticos: que la formación es la clave para el buen gobierno de la Administración Sanitaria. Por ello nos animabas a formarnos y a enseñar, hasta el punto de suscitar la envidia en otros colectivos por la autonomía e iniciativa que los profesionales de la epidemiología tomábamos en los cursos de formación continuada.

En fin, que quienes nos dedicamos a la epidemiología en esta bendita tierra nos vamos quedando desolados, fríos y despoblados como tus queridos campos de Gómara. Perdimos a José Angel y ahora a tí. Y hemos comprobado que la vida y el talento es el principal factor de riesgo de muerte para unos médicos sin bata y sin corbata como vosotros. El cruel árbitro de la vida nos ha expulsado a los mejores jugadores del equipo. Carmelo, termino con un calambur que siempre nos decía mi madre: “las obras se hacen de las sobras”. Y a ti lo que te sobraba era generosidad, laboriosidad y profesionalidad. Las grandes obras han venido del silencio. Nosotros seguimos en el partido y no te olvidamos.

Dicen que una imagen vale más que cien palabras… ¡Humm…! Carmelo, aquí va una imagen y más de cien palabras como homenaje de tus compañeros, pues te lo mereces. Te fuiste el pasado 5 de septiembre y lo hiciste como las buenas gentes, de forma anónima, humilde e inmutable. Y como hombre de esta tierra eras austero, irónico, socarrón unas veces y fatalista otras.

Y te recuerdo en imágenes y palabras como cuando me saludabas con aquel “honrado labriego…”, o cuando nos recordabas aquello de “la cabeza aguanta lo que aguanta el culo”, o nos decías aquello de que “tontos y malvados son dos lujos incompatibles”. Sí, llamabas a las cosas por su nombre y recuerdo tus gestos: asentías con un movimiento de cabeza, te subías las gafas con la mano y carraspeabas… ¡Silencio! También recuerdo los tiempos amargos a partir de 2008 - nos decías que habías pasado a una sinecura en el Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid.

Pero honrados nos sentimos quienes hemos trabajado contigo y te consideramos el artífice de la epidemiología y el referente de la salud pública basada en la evidencia en la comunidad de Castilla y León.

Otros son seducidos por los halagos de la vanidad, pero tú eras como las gramíneas, las proletarias del reino vegetal –que diría Azorín-, humilde, laborioso y resignado. Jamás pretendiste una paternidad honoraria en tus artículos científicos pues desde el primer plan de salud de la comunidad fuiste pionero en los campos más relevantes de la salud pública: el programa de vacunación y la primera encuesta de seroprevalencia, programas de educación para la salud, coordinación autonómica del sida, erradicación de la poliomielitis, control de enfermedades transmitidas por alimentos y tu contribución a la Red Centinela Sanitaria, hoy referente mundial en la vigilancia de la gripe… Y sabías lo que olvidan los políticos: que la formación es la clave para el buen gobierno de la Administración Sanitaria. Por ello nos animabas a formarnos y a enseñar, hasta el punto de suscitar la envidia en otros colectivos por la autonomía e iniciativa que los profesionales de la epidemiología tomábamos en los cursos de formación continuada.

En fin, que quienes nos dedicamos a la epidemiología en esta bendita tierra nos vamos quedando desolados, fríos y despoblados como tus queridos campos de Gómara. Perdimos a José Angel y ahora a tí. Y hemos comprobado que la vida y el talento es el principal factor de riesgo de muerte para unos médicos sin bata y sin corbata como vosotros. El cruel árbitro de la vida nos ha expulsado a los mejores jugadores del equipo. Carmelo, termino con un calambur que siempre nos decía mi madre: “las obras se hacen de las sobras”. Y a ti lo que te sobraba era generosidad, laboriosidad y profesionalidad. Las grandes obras han venido del silencio. Nosotros seguimos en el partido y no te olvidamos.

Etiquetas:

Científicos,

Epidemiología

miércoles, 5 de octubre de 2016

LA SALUD EN NÚMEROS

Los números constituyen un lenguaje universal en todas las culturas. Pero no ocurre lo mismo con otras realidades complejas, de definir y de medir, como la salud. En principio se definió como un número entero negativo, pues únicamente se hacía hincapié en los aspectos de la enfermedad. Pero no fue hasta 1948 cuando la OMS, pecando de utopía, la consideró como una variable cualitativa: "Estado de completo bienestar..." ¡Vamos, que vino a decir que o se tenía o no! Y, además, si se tenía lo era como un objetivo a alcanzar de forma real e infinita -como los números irracionales-, cuando en realidad es un medio para conseguir otros objetivos más humanos como el bienestar, la paz etc... Después, como número real, se consideró la salud en forma de número racional: debía medirse como una variable cuantitativa continua, pues cabía la posibilidad de ganar o perder la salud en números fraccionarios (¡He perdido la mitad de la salud!). Y, por último, sabemos que no podemos medirla en términos absolutos ya que la salud es relativa a la cultura y condiciones de vida de las sociedades (sickness). Hoy se considera la salud desde una perspectiva holista, como una ecuación con ella de variable dependiente y cuatro variables independientes: estilos de vida (que aportan 1/3 a la salud), ambiente (se responsabiliza de otro tercio), genética (aporta 1/7) y el propio sistema sanitario cuya influencia se cifra en un quinto de nuestra salud.

Los números constituyen un lenguaje universal en todas las culturas. Pero no ocurre lo mismo con otras realidades complejas, de definir y de medir, como la salud. En principio se definió como un número entero negativo, pues únicamente se hacía hincapié en los aspectos de la enfermedad. Pero no fue hasta 1948 cuando la OMS, pecando de utopía, la consideró como una variable cualitativa: "Estado de completo bienestar..." ¡Vamos, que vino a decir que o se tenía o no! Y, además, si se tenía lo era como un objetivo a alcanzar de forma real e infinita -como los números irracionales-, cuando en realidad es un medio para conseguir otros objetivos más humanos como el bienestar, la paz etc... Después, como número real, se consideró la salud en forma de número racional: debía medirse como una variable cuantitativa continua, pues cabía la posibilidad de ganar o perder la salud en números fraccionarios (¡He perdido la mitad de la salud!). Y, por último, sabemos que no podemos medirla en términos absolutos ya que la salud es relativa a la cultura y condiciones de vida de las sociedades (sickness). Hoy se considera la salud desde una perspectiva holista, como una ecuación con ella de variable dependiente y cuatro variables independientes: estilos de vida (que aportan 1/3 a la salud), ambiente (se responsabiliza de otro tercio), genética (aporta 1/7) y el propio sistema sanitario cuya influencia se cifra en un quinto de nuestra salud.

jueves, 7 de mayo de 2015

EPIDEMIOLOGÍA DE PLATA

Si prestan atención se darán cuenta que el ejercicio de la medicina es una ciencia en la que te dan las gracias por trabajar. Sin embargo yo, siguiendo mi propio consejo, decidí dedicarme a la epidemiología en una provincia y disfruto cada día con este trabajo sin pensar en los problemas que afrontaré pues cuando estudias y acumulas experiencia en salud pública menos improvisas y mejores resultados consigues. Ahora puedo hacer asistencia, investigación y docencia y pienso que acerté con mi elección: disfrutar con el conocimiento y trabajar para esta comunidad (aunque, a diferencia de la práctica clínica, los epidemiólogos no esperamos las gracias ni el reconocimiento de nuestros empleadores). Este 20 de mayo iniciaré los 25 años que comencé a trabajar en la sección de epidemiología de Burgos y un total de 14 profesionales han trabajado conmigo en este tiempo en el campo de la vigilancia de problemas de salud y en las alertas, en la evaluación de programas, en las vacunas y viajeros internacionales etc... Se trata de estar siempre vigilante y atento a lo que pasa en la comunidad -como aquellos grifos de los bestiarios medievales, como aquel león de San Pedro de Arlanza que dormía con los ojos abiertos-. Con un trabajo sobrio en la sección hemos tratado de aportar imaginación y creatividad al ejercicio de esta disciplina para estar a la altura de las exigencias de estos tiempos en ese cultivo de lo problemático y difícil en el estudio de la salud en la comunidad. Hemos tratado de esculpir y caracterizar los factores de riesgo en nuestra tierra, de domesticar y modelar las epidemias (a veces hemos estado en guerra con los microbios, como me caracterizó mi colega Juan Francisco Saenz -Paco- en la caricatura) y nos hemos enfrentado en este tiempo a muchos retos: meningitis, tularemia, VIH, pandemia de gripe H1N1, brote de fiebre Q en una base militar, brote de histeria colectiva en un colegio -que tuvimos la suerte de investigar con John Rullán, quien fuera secretario de salud en Puerto Rico y que se encontraba en aquel tiempo en Madrid como consultor en un programa de epidemiología de campo-, brote de salmonella en una residencia de ancianos... y el estudio y el control de otros problemas gracias al desarrollo de un campo tan emergente como el de la vacunología. Creo que la generación de especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública que nos formamos en la epidemiología cuantitativa a partir de mediados de los años ochenta desarrollamos una labor tan necesaria como imprescindible, poco reconocida y apasionante en el ejercicio de la salud pública de las Comunidades Autónomas. Gracias a todos mis colegas y técnicos del Servicio de Epidemiología de Castilla y León por permitirme disfrutar y hacer mejor cada día mi trabajo: hacer prosa poética, es decir resolver los problemas reales con la pasión de un vate.

Si prestan atención se darán cuenta que el ejercicio de la medicina es una ciencia en la que te dan las gracias por trabajar. Sin embargo yo, siguiendo mi propio consejo, decidí dedicarme a la epidemiología en una provincia y disfruto cada día con este trabajo sin pensar en los problemas que afrontaré pues cuando estudias y acumulas experiencia en salud pública menos improvisas y mejores resultados consigues. Ahora puedo hacer asistencia, investigación y docencia y pienso que acerté con mi elección: disfrutar con el conocimiento y trabajar para esta comunidad (aunque, a diferencia de la práctica clínica, los epidemiólogos no esperamos las gracias ni el reconocimiento de nuestros empleadores). Este 20 de mayo iniciaré los 25 años que comencé a trabajar en la sección de epidemiología de Burgos y un total de 14 profesionales han trabajado conmigo en este tiempo en el campo de la vigilancia de problemas de salud y en las alertas, en la evaluación de programas, en las vacunas y viajeros internacionales etc... Se trata de estar siempre vigilante y atento a lo que pasa en la comunidad -como aquellos grifos de los bestiarios medievales, como aquel león de San Pedro de Arlanza que dormía con los ojos abiertos-. Con un trabajo sobrio en la sección hemos tratado de aportar imaginación y creatividad al ejercicio de esta disciplina para estar a la altura de las exigencias de estos tiempos en ese cultivo de lo problemático y difícil en el estudio de la salud en la comunidad. Hemos tratado de esculpir y caracterizar los factores de riesgo en nuestra tierra, de domesticar y modelar las epidemias (a veces hemos estado en guerra con los microbios, como me caracterizó mi colega Juan Francisco Saenz -Paco- en la caricatura) y nos hemos enfrentado en este tiempo a muchos retos: meningitis, tularemia, VIH, pandemia de gripe H1N1, brote de fiebre Q en una base militar, brote de histeria colectiva en un colegio -que tuvimos la suerte de investigar con John Rullán, quien fuera secretario de salud en Puerto Rico y que se encontraba en aquel tiempo en Madrid como consultor en un programa de epidemiología de campo-, brote de salmonella en una residencia de ancianos... y el estudio y el control de otros problemas gracias al desarrollo de un campo tan emergente como el de la vacunología. Creo que la generación de especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública que nos formamos en la epidemiología cuantitativa a partir de mediados de los años ochenta desarrollamos una labor tan necesaria como imprescindible, poco reconocida y apasionante en el ejercicio de la salud pública de las Comunidades Autónomas. Gracias a todos mis colegas y técnicos del Servicio de Epidemiología de Castilla y León por permitirme disfrutar y hacer mejor cada día mi trabajo: hacer prosa poética, es decir resolver los problemas reales con la pasión de un vate.

Etiquetas:

Epidemiología,

Medicina

miércoles, 4 de septiembre de 2013

EPIDEMIA DEL VERANO Y MALAS HIERBAS

Es desconcertante para los humanos enfrentarse a las enfermedades infecciosas, a las epidemias, a la aflicción, a la enfermedad. Por eso el hombre buscó la protección sobrenatural, la invocación, el patronazgo, ya que se consideraba que las epidemias constituían un castigo divino. En el imaginario colectivo queda la lepra (San Lázaro) y, después, la peste (la Virgen, San Roque -foto: Tordueles-, San Miguel, San Cristóbal, San Sebastián). En el ergotismo a San Antón y en la fiebre a San Antonio de Pádua. Algunos virus como el de la rabia también tienen su patrón: San Huberto. Y los virus, aunque no se consideran seres vivos, constituyen parte de nuestro genoma. Esto se dijo en el pasado XII Congreso Nacional de Virología que se desarrolló en Burgos entre el 9 y 12 de junio de 2013. Muchos burgaleses protagonistas: Carlos Briones (CESIC-INTA, Madrid), Adolfo García Sastre (School of Medicine at Mount Sinai, New York) que lidera a otros jóvenes investigadores como Juan Ayllón, el hijo de un colega. Otros burgaleses como Cristina Ruiz, Carmen Gimeno y quien les escribe presentamos una comunicación sobre los brotes de parotiditis de Castilla y León.

Pero hoy les quería hablar de otras pestes: las que he echado yo este verano arreglando pinchazos de bicicleta. La causa: los abrojos, que en Quintanilla del Agua se conocen como "bonetes", o como "cornudas" en otros pueblos. Se trata de la semilla espinosa del ”Tribulus terrestris”, una especie de maleza que crece entre la grama. En la foto las semillas parecen virus, pero son peores pues, si tienes hijos con bicicleta, constituyen una maldición: arreglar pinchazos, de la que no puedes escapar.

Decía Jorge Wagensberg de las formas de la naturaleza que la esfera protege, el hexágono pavimenta, la hélice agarra, la espiral empaqueta, y la “puta” punta penetra. ¡Vaya que si penetra! Esta semilla tiene cuatro púas de hasta 1 centímetro y la maldita planta podía ser más generosa con los mamíferos ciclistas a la hora de reproducirse.

Total, que estoy pensando en un Santo protector para esta epidemia del verano; sí, he decidido, siguiendo mi propio consejo, que sea San Michelín. Esto le haría feliz al bonachón Bibendum, la mascota de la compañía francesa.

Para mí que las bicicletas no son para el verano.

Es desconcertante para los humanos enfrentarse a las enfermedades infecciosas, a las epidemias, a la aflicción, a la enfermedad. Por eso el hombre buscó la protección sobrenatural, la invocación, el patronazgo, ya que se consideraba que las epidemias constituían un castigo divino. En el imaginario colectivo queda la lepra (San Lázaro) y, después, la peste (la Virgen, San Roque -foto: Tordueles-, San Miguel, San Cristóbal, San Sebastián). En el ergotismo a San Antón y en la fiebre a San Antonio de Pádua. Algunos virus como el de la rabia también tienen su patrón: San Huberto. Y los virus, aunque no se consideran seres vivos, constituyen parte de nuestro genoma. Esto se dijo en el pasado XII Congreso Nacional de Virología que se desarrolló en Burgos entre el 9 y 12 de junio de 2013. Muchos burgaleses protagonistas: Carlos Briones (CESIC-INTA, Madrid), Adolfo García Sastre (School of Medicine at Mount Sinai, New York) que lidera a otros jóvenes investigadores como Juan Ayllón, el hijo de un colega. Otros burgaleses como Cristina Ruiz, Carmen Gimeno y quien les escribe presentamos una comunicación sobre los brotes de parotiditis de Castilla y León.

Pero hoy les quería hablar de otras pestes: las que he echado yo este verano arreglando pinchazos de bicicleta. La causa: los abrojos, que en Quintanilla del Agua se conocen como "bonetes", o como "cornudas" en otros pueblos. Se trata de la semilla espinosa del ”Tribulus terrestris”, una especie de maleza que crece entre la grama. En la foto las semillas parecen virus, pero son peores pues, si tienes hijos con bicicleta, constituyen una maldición: arreglar pinchazos, de la que no puedes escapar.

Decía Jorge Wagensberg de las formas de la naturaleza que la esfera protege, el hexágono pavimenta, la hélice agarra, la espiral empaqueta, y la “puta” punta penetra. ¡Vaya que si penetra! Esta semilla tiene cuatro púas de hasta 1 centímetro y la maldita planta podía ser más generosa con los mamíferos ciclistas a la hora de reproducirse.

Total, que estoy pensando en un Santo protector para esta epidemia del verano; sí, he decidido, siguiendo mi propio consejo, que sea San Michelín. Esto le haría feliz al bonachón Bibendum, la mascota de la compañía francesa.

Para mí que las bicicletas no son para el verano.

Etiquetas:

Biología,

Epidemiología,

Religión

jueves, 7 de marzo de 2013

Dr. GÓMEZ DE CASO CANTO. Una Huella en la Epidemiología de Castilla y León

José Ángel,

al parpadear esta tarde, cuando el viento rascaba en Burgos como si tuviera uñas, con sus largos aullidos, me ha llegado la noticia de tu muerte. Y se ha empañado para siempre tu cara torcida por el dolor y tu voz queda por la enfermedad. Enfermedad que tú bien sabías forma parte de nuestra naturaleza pero que nunca ha podido con tu espíritu inquebrantable, con esa mirada límpida y original de afrontar la vida, con la fina ironía de que hacías gala, con tu mente brillante y laboriosidad ejemplares. En fin, con tu sabiduría.

Me siento orgulloso de haber compartido contigo todos estos años de profesión como epidemiólogo de la Junta de Castilla y León: las crisis de las meningitis, de la tularemia, de la pandemia de gripe, nuestras investigaciones en la Red Centinela, la docencia, el sistema de alertas epidemiológicas... Si la huella de un zapato es el emblema de la epidemiología ¡qué mejor huella nos dejas que tu ejemplo!

Siempre estarás en nuestra memoria.

José Ángel,

al parpadear esta tarde, cuando el viento rascaba en Burgos como si tuviera uñas, con sus largos aullidos, me ha llegado la noticia de tu muerte. Y se ha empañado para siempre tu cara torcida por el dolor y tu voz queda por la enfermedad. Enfermedad que tú bien sabías forma parte de nuestra naturaleza pero que nunca ha podido con tu espíritu inquebrantable, con esa mirada límpida y original de afrontar la vida, con la fina ironía de que hacías gala, con tu mente brillante y laboriosidad ejemplares. En fin, con tu sabiduría.

Me siento orgulloso de haber compartido contigo todos estos años de profesión como epidemiólogo de la Junta de Castilla y León: las crisis de las meningitis, de la tularemia, de la pandemia de gripe, nuestras investigaciones en la Red Centinela, la docencia, el sistema de alertas epidemiológicas... Si la huella de un zapato es el emblema de la epidemiología ¡qué mejor huella nos dejas que tu ejemplo!

Siempre estarás en nuestra memoria.

Etiquetas:

Científicos,

Epidemiología

miércoles, 4 de julio de 2012

EL AZAR EN EL TEATRO DEL MUNDO Y EL VEREDICTO DAUBERT

“Un Hombre de Suerte”. En realidad el pasado sábado 23 de junio fue una noche de suerte para todos los que vimos la representación teatral pues tuvimos el privilegio de contar con la presencia del autor de la obra: José Luis Alonso de Santos. Fue una magnífica representación a cargo de Luis Miguel Orcajo (El Duende de Lerma) en el corral de comedias Felipe-Segundo, ese original espacio escénico que ha construido mi hermano Félix en Quintanilla del Agua (foto recuerdo). Una tragicomedia que protagonizara Juan Luis Galiardo, a quien se rindió un sentido homenaje pues -coincidencias de la vida- había fallecido un día antes. El enigma de la vida, en este teatro del mundo, se escapa a la razón –nos venía a decir el autor.

Pero la obra me recordó la naturaleza irreductible probabilística de nuestras vidas. Ocurre que la gente da mucha importancia a las coincidencias y poca a las evidencias estadísticas – nos dice John Allen Paulus en “Un hombre anumérico”. ¿Saben ustedes que tan solo hacen falta 23 personas reunidas para que exista una probabilidad del 50% de que dos de ellas coincidan en la fecha de cumpleaños? (365*364…*342 / 365 elevado a 23= 0.5).

Y tras esta digresión hablaremos de evidencias y de buena ciencia pues son la incertidumbre y la variabilidad características inherentes a la clínica, a la epidemiología y a la ciencia en general. Por ello es absurda la exigencia del riesgo cero.

Pero… ¿Cómo evalúan los jueces las pruebas científicas? ¿Qué es buena ciencia para el derecho? ¿Qué es el veredicto o la doctrina Daubert?

Pues es un canon de buena ciencia establecido por el Tribunal Supremo Federal de los EEUU en 1993. Consiste en la consideración, por parte de los tribunales, de asociaciones causales a partir del riesgo relativo 2, es decir, de un incremento del 50% de la probabilidad de ocurrencia de un suceso. ¿De dónde sale este incremento del 50%? Pues si entendemos el riego nulo o neutro, de una “odds” por ejemplo o de un riesgo relativo como de valor 1, un incremento de una unidad en una “odds” significará un incremento del 50% ya que Odss = probabilidad / (1 – probabilidad) y, a su vez, Probabilidad = Odss / (Odss + 1); en este caso P= 1/(1+1)= 0.5.

Etiquetas:

Arte y Ciencia,

Epidemiología,

Estadística

miércoles, 16 de mayo de 2012

TUBERCULOSIS: LA ENFERMEDAD DE LA PASIÓN

Esculapio, dios de la medicina, dijo:

“Si ansías conocer al hombre, penetrar en su trágico destino ¡hazte médico, hijo mío!”

Porque, amigo lector, es menester recordar que nunca fue tan certera esta sentencia como cuando se refiere a las enfermedades infecciosas que, a juicio de William Mc Neill, marcaron el devenir de la humanidad. Pues la epístola de hoy trata de una trágica, devastadora y funesta enfermedad, la tuberculosis, que ha afligido al hombre desde tiempos remotos, desde el neolítico, época en la que aumentó la población y se domesticó el ganado. Existen evidencias de la enfermedad desde hace 9000 años en Haifa (Israel) y en un caso de mal de Pott (tuberculosis vertebral) en Heilderberger (Alemania) hace 5000 años.

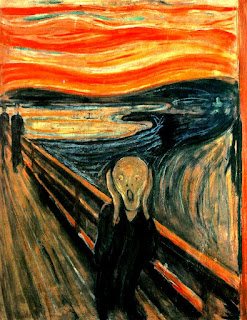

Fue Robert Koch quien descubrió en 1882 un bacilo largo (3-5 micras) del género Mycobacterium (M. tuberculosis), del que se conocen cincuenta especies. El bacilo ha sido el protagonista de las representaciones artísticas y culturales de todas las épocas. Y el horror a esta enfermedad se manifiesta no sólo en el mundo de la pintura, ejemplificado con este “grito” de Edvard Munch (su madre y su hermana murieron de tuberculosis), sino también en el mundo de la literatura, de la ciencia… Fueron tuberculosos famosos: Antón Chéjov, el poeta Jhon Keats, el médico Andrea Vesalio, Kafka…

Enfermedad mixtificada hasta que llegó la era antibiótica (la estreptomicina se descubrió en 1944), la tisis era considerada como la enfermedad del alma, de la pasión, ya que era la causa de la muerte de mas de la mitad de quienes enfermaban, en su mayoría jóvenes.

En el hombre la patología tuberculosa se produce por tres especies: M. tuberculosis, M. bovis y M. africanum. El reservorio es humano y se transmite por aerosoles. El bacilo posee poca patogenicidad pues necesita infectar a 20 personas para provocar un nuevo caso de enfermedad, pero presente elevada virulencia y mortalidad sin tratamiento antibiótico.

Mientras la epidemia actual de Tuberculosis se desarrolla en África, en el siglo XX se vivió en Asia y en Europa se padeció en los siglos XVIII y XIX, con la industrialización, la pobreza y el hacinamiento como protagonistas. Por entonces la mortalidad por tuberculosis alcanzaba cifras de hasta el 25%.

Mas cerca y reciente en el tiempo, en Burgos, en 1930, según el Boletín Técnico de la Dirección General de Sanidad se produjeron trescientos fallecimientos (4,1% de la mortalidad en ese año).

Actualmente se declaran unos 80.000 casos en Europa y la enfermedad aún supone un desafío para su control por los problemas sociales, las inmunodeficiencias y las resistencias a los antibióticos.

¡Consérvate bueno!

Etiquetas:

Epidemiología,

Medicina

sábado, 28 de abril de 2012

EL GALGO, LA LIEBRE Y LA LEISHMANIASIS

Hoy comenzaré contando un cuento : EL GALGO.

Llano, silencioso, largo como el invierno, o como el alma de un niño. Desnudo, lampiño, afilado, preso de la soledad del páramo, recorre las veredas bajo nubes borrascosas que cuelgan del cielo hacia donde el can apacenta sus ojos. Por un instante se detiene, avizora, husmea…, como meditando el tedio de la vida; después, cabizbajo, con zancadas ágiles, reanuda la marcha cuando empieza a nevar sobre aquel alma arrecida. Está más estrecho que la “ley de fuga” -dice mi padre-. Es ligero como los pensamientos –dice mi madre. Noble, fiel -como un jacinto retrato de obedientes- el pobre galgo arrastra su triste figura como un atleta derrotado. Desconfiado, solitario, al atardecer de cada día llega hasta la era y encama bajo un bidón, junto a una leñera, en las bodegas. Y al amanecer de cada día se da la tusa entre Quintanilla del Agua y Lerma: come en el basurero al mediodía; después sestea; más tarde sortea la granja de Báscones sin disputar la comida a los buitres. Y pasea con sus patas flacas, bordeando el monte, junto a una casa deshabitada. Al final el galgo atraviesa las Rozas, salta el arroyo volando como los pájaros y persigue a las liebres centelleando en la meseta según el talento de su instinto. El galgo, aunque no ladra, parece lamentar su pasado venturoso y su desdichado presente. Tímido, reservado, gentil, de color barcino y ojos pequeños y almendrados, acomoda sus huesos sobre la paja. El lebrel no tiene a nadie. No cuelga tanganillo. Por no dar, no da ni sombra. Es un espíritu que solo da pena –diría la poetisa Gloria-. Allí, dormitando, bajo un claustro de hojalata.

Te preguntarás, curioso lector, por qué escribo este cuento sobre un galgo, y sobre liebres… ¿Y la Leishmaniasis?

Pues porque no podemos vivir larga vida libre de incomodidades. En Castilla y León ya padecimos una zoonosis que tuvo como protagonistas los topillos y las liebres. Y ahora es la Comunidad de Madrid la que sufre una epidemia de Leishmaniasis ocasionada por un protozoo: Leishmania infantum. El reservorio de importancia veterinaria es el perro doméstico como hospedador vertebrado. Pudiera ser un galgo como el de la foto. Pero no; quedan pocos en zonas periurbanas de Fuenlabrada, Leganés y Getafe. Y aún menos cazadores. Pero el protagonista vuelve a ser la liebre como reservorio mamífero sinantrópico (próximo al hombre) en aquellas hectáreas de parque con superpoblación de lebratos que sufren elevada prevalencia de infección.

¿Y el vector transmisor? Pues la mosca de la arena (sandflies), un Phlebotomus perniciosus que sirve de hospedador invertebrado al protozoo. Los mosquitos se reproducen de mayo a octubre y son activos al atardecer, sin viento, zigzageando alrededor de los focos. Eso sí, tienen la deferencia de picar sin dolor. Hasta la fecha se han declarado más de 240 casos en Madrid en los dos últimos años. En los tres últimos años, en Burgos, únicamente se han declarado dos casos (al mosquito vector no parece gustarle el frío de Burgos). Pero el tránsito de perros entre países, los cambios en los ecosistemas (temperatura y urbanización) y el aumento de población inmunodeprimida obligan a estrechar la vigilancia de esta enfermedad que es endémica en los países del Mediterraneo.

Llano, silencioso, largo como el invierno, o como el alma de un niño. Desnudo, lampiño, afilado, preso de la soledad del páramo, recorre las veredas bajo nubes borrascosas que cuelgan del cielo hacia donde el can apacenta sus ojos. Por un instante se detiene, avizora, husmea…, como meditando el tedio de la vida; después, cabizbajo, con zancadas ágiles, reanuda la marcha cuando empieza a nevar sobre aquel alma arrecida. Está más estrecho que la “ley de fuga” -dice mi padre-. Es ligero como los pensamientos –dice mi madre. Noble, fiel -como un jacinto retrato de obedientes- el pobre galgo arrastra su triste figura como un atleta derrotado. Desconfiado, solitario, al atardecer de cada día llega hasta la era y encama bajo un bidón, junto a una leñera, en las bodegas. Y al amanecer de cada día se da la tusa entre Quintanilla del Agua y Lerma: come en el basurero al mediodía; después sestea; más tarde sortea la granja de Báscones sin disputar la comida a los buitres. Y pasea con sus patas flacas, bordeando el monte, junto a una casa deshabitada. Al final el galgo atraviesa las Rozas, salta el arroyo volando como los pájaros y persigue a las liebres centelleando en la meseta según el talento de su instinto. El galgo, aunque no ladra, parece lamentar su pasado venturoso y su desdichado presente. Tímido, reservado, gentil, de color barcino y ojos pequeños y almendrados, acomoda sus huesos sobre la paja. El lebrel no tiene a nadie. No cuelga tanganillo. Por no dar, no da ni sombra. Es un espíritu que solo da pena –diría la poetisa Gloria-. Allí, dormitando, bajo un claustro de hojalata.

Te preguntarás, curioso lector, por qué escribo este cuento sobre un galgo, y sobre liebres… ¿Y la Leishmaniasis?

Pues porque no podemos vivir larga vida libre de incomodidades. En Castilla y León ya padecimos una zoonosis que tuvo como protagonistas los topillos y las liebres. Y ahora es la Comunidad de Madrid la que sufre una epidemia de Leishmaniasis ocasionada por un protozoo: Leishmania infantum. El reservorio de importancia veterinaria es el perro doméstico como hospedador vertebrado. Pudiera ser un galgo como el de la foto. Pero no; quedan pocos en zonas periurbanas de Fuenlabrada, Leganés y Getafe. Y aún menos cazadores. Pero el protagonista vuelve a ser la liebre como reservorio mamífero sinantrópico (próximo al hombre) en aquellas hectáreas de parque con superpoblación de lebratos que sufren elevada prevalencia de infección.

¿Y el vector transmisor? Pues la mosca de la arena (sandflies), un Phlebotomus perniciosus que sirve de hospedador invertebrado al protozoo. Los mosquitos se reproducen de mayo a octubre y son activos al atardecer, sin viento, zigzageando alrededor de los focos. Eso sí, tienen la deferencia de picar sin dolor. Hasta la fecha se han declarado más de 240 casos en Madrid en los dos últimos años. En los tres últimos años, en Burgos, únicamente se han declarado dos casos (al mosquito vector no parece gustarle el frío de Burgos). Pero el tránsito de perros entre países, los cambios en los ecosistemas (temperatura y urbanización) y el aumento de población inmunodeprimida obligan a estrechar la vigilancia de esta enfermedad que es endémica en los países del Mediterraneo.

Etiquetas:

Epidemiología,

Zoonosis

viernes, 18 de noviembre de 2011

CONGRESO DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN EN LERMA. ALIMENTOS FUNCIONALES

El pasado doce de noviembre asistí en Lerma al XXIII Congreso de la Sociedad Castellano Leonesa de Endocrinología y Nutrición. Como “certamen” fue inaugurado por el Sr. Alcalde, quizá rememorando los días de gloria de la Villa, cuando el mecenazgo del Duque. Pero en esta ocasión el mecenas de la reunión ha sido el Dr. Enrique Ruiz quien, como gran soñador e hijo predilecto –precisó el regidor-, consiguió realizar su sueño, el de llevar el Congreso científico a su villa natal, Lerma.

Dos aciertos destacables: uno, el lugar elegido para los “fastos” –en los tiempos de escasez que corren entiéndanse éstos como acontecimientos memorables-, el Palacio del Duque, pues no está reñida la ciencia con el arte; el otro, la elección de los ponentes en la mesa inaugural para abordar un tema de moda, los alimentos funcionales.

Actualmente la industria alimentaria está preocupada por la seguridad –detectar nuevos patógenos emergentes- y por la comunicación e información a los consumidores sobre riesgos y beneficios. Es decir, invoca aquellos principios de la ética pública universalmente aceptados, a saber: no maleficencia, autonomía o derecho a la información y beneficencia. Y aunque hablamos de alimentos saludables o funcionales –necesitan evidencia científica para ser considerados como tales-, no curan por sí solos ni son imprescindibles en la dieta. La declaración de propiedades saludables de los alimentos está regulada en Europa por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) mediante el Reglamento (CE) nº 1924/2006, que garantiza al consumidor la veracidad, claridad, fiabilidad y utilidad de las declaraciones.

Tres empresas estaban presentes en la mesa presentando sus productos y alimentos funcionales. La introducción, presentación y coordinación correspondió al Dr. Rovira, de la Universidad de Burgos. El Grupo Pascual presentó leche y yogures funcionales y nos habló de las isoflavonas -polifenoles de la soja- y de sus propiedades; también de una proteína saciante -beta-conglicinina-. Los polifenoles de las plantas (isoflavonoides) tienen efectos antioxidantes y constituyen una barrera frente a los radicales libres del ADN, de las proteínas o los lípidos. Bodegas Matarromera, una empresa castellano-leonesa que nos impresionó por sus inversiones en I+D+i; nos habló de su vino zer0.0 –a modo de “revival” de aquellos años de los productos SIN-, y de los polifenoles (flavonoides) y de su producto estrella, el eminol, obtenido del hollejo de la uva. Por último Pepsico Food vendió sus productos con omega 3, otros bajos en sal, en azucar etc… y un nuevo etiquetado dirigido a niños de 12 años, una especie de consentimiento informado para niños, para que puedan comer "Doritos" o “Cheetos” con fundamento.

Al final de la mañana presenté un trabajo de la Red Centinela Sanitaria sobre mortalidad en la “Cohorte de diabetes de Castilla y León (CODICyL)”. La cohorte, que actualmente sigue 1000 diabéticos de reciente diagnóstico, mostró un exceso de mortalidad por todas las causas del 27% respecto a la población general de Castilla y León. La cohorte CODICyL se presentó como un medio potente para el estudio y análisis de interés para la especialidad.

Etiquetas:

Epidemiología,

Medicina,

Nutrición

lunes, 24 de octubre de 2011

EPIDEMIA DE SARAMPIÓN EN LERMA Y SUS AGREGADOS EN 1904

Cuando en los años sesenta uno de los hermanos era invadido de sarampión (sirimpio, erupción), se imponía ser solidario y dormir juntos en la misma habitación para así infectarse todos. Se trataba de compartir esta experiencia inmunológica ya que la enfermedad es mas grave en el adulto y deja inmunidad duradera. Ludwig Panum fue el autor que estudió la mortalidad por una epidemia de sarampión en las Islas Feroe (Islas de los corderos, Dinamarca) en 1846. Se trata de una obra clásica que nos da cuenta de cómo se afectaron 6000 de los 7800 habitantes (los menores de 65 años). El autor estimó una mortalidad de, al menos, el 3,3% de los afectados.

Sin ir tan lejos, y sin la consideración de clásico, el Dr. Eulogio Ruiz Casaviella nos describe la mortalidad por sarampión en Lerma y sus agregados en 1904. Aquel año declaró 500 casos, de los que fallecieron 24 (4,8% de mortalidad). Nos cuenta: “… la epidemia de sarampión, que hacía mucho tiempo tenía invadidos los pueblos de Presencio, Santa María del Campo y Villahoz, se extendió a la Granja Villahizán y el Verdugal. De aquí una familia la llevó a Villalmanzo en abril de 1904. La familia de Bruno Miguel, que vivía en Villalmanzo se trasladó al pueblo de Santillán y, a los ocho días de llegar, el 27 de junio, se presentó sarampión en uno de sus hijos propagándose con rapidez. En el barrio de Vista Alegre, en la casa vecina, se presentó otro caso el día 17 de agosto en la niña de Dámaso Ahedo, falleciendo el día 20 de agosto…”

Ambas descripciones presentan el sarampión como una enfermedad contagiosa que, en la era prevacunal, producía epidemias cada dos o cinco años (excepto en aquellas islas Feroe, que no habían sido visitadas por el sarampión desde hacía mas de cincuenta años), con un periodo de incubación de entre 7-18 días y que confería inmunidad de por vida.

El sarampión está ocasionado por un virus RNA de una hebra en sentido negativo, de la familia Paramyxoviridae y Género Morbilli, que únicamente afecta a humanos, mas grave en lactantes y adultos. El virus se cree que evolucionó de un virus animal, pues se parece al virus vacuno rinderpest y necesita un hábitat urbano (más de 200.000 personas, ciudades que aparecieron hace 3000 años en Egipto) para sobrevivir, ya que no tiene reservorio animal.

La enfermedad, muy contagiosa a través de aerosoles y secrecciones, produce exantema generalizado y fiebre mayor de 38 grados con, al menos, uno de los siguientes signos y síntomas: conjuntivitis, tos y manchas blancoazuladas en la boca (Koplik). Puede complicarse con otitis, neumonía y encefalitis (el virus invade las células dendríticas y disminuye la inmunidad celular). La infectividad se produce desde 4 días antes a cuatro después del exantema.

Desde 1983 se generalizó en España una vacuna segura y efectiva, la triple vírica (TV) frente a sarampión, parotiditis y rubéola (MMR en inglés, measles, mumps, rubella).

Actualmente, todo caso sospechoso es de declaración urgente

En la etapa postvacunal podemos comprobar cómo la mortalidad ha disminuido más de cien veces (desde aquel 3,3 % de las Islas Feroe, o el 4,8% del brote de Lerma), hasta las cifras actuales, pues ha emergido en Europa. Hasta octubre de 2011 se han declarado en Europa 28000 casos confirmados (1.800 en España), con 8 fallecidos (0,03% de mortalidad) y 24 casos de encefalitis (aproximadamente uno cada mil casos, pues se cree que antígenos del virus se parecen a la mielina y ocasionan enfermedad autoinmune). En España, el 85% de los casos no habían recibido ninguna dosis de vacuna. Los afectados o no estaban vacunados, o bien porque eran menores de 15 meses, o únicamente estaban vacunados con una dosis. La etnia gitana ha protagonizado en nuestro medio un papel importante en los brotes y en la difusión de esta enfermedad que, gracias a la vacunación, ha disminuido en Europa un 99% su incidencia, por lo que se hace necesaria la vacunación de poblaciones susceptibles.

Y, como decíamos en "post" anterior, este virus también tiene su lado bueno: se está ensayando la reprogramación del virus del sarampión para utilizarse como virus oncolítico. Se trataría de infectar las células tumorales a traves de la proteína H del virus y, posteriormente, ocasionar la muerte de estas células a través de la proteina F. (Esto ya se está consiguiendo con el "OncoVex", un virus herpes que infecta y mata células del melanoma.)

Etiquetas:

Epidemiología,

Vacunas,

Virus

lunes, 6 de junio de 2011

THRILLER VERDE EN ALEMANIA: Escherichia coli enterohemorrágica

Para los españoles, mas que un género de suspense, el asunto de la infección por Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC)en Alemania nos ha parecido un brote de suspenso. El exámen es verdad que no ha sido fácil pues supone tarea ardua evaluar el riesgo cuando un nuevo patógeno como éste irrumpe en la cadena de suministro de alimentos. Pero sí se ruega mas prudencia y tino a gestores (políticos) y comunicadores (periodistas) en esta Europa obsesionada con el riesgo cero. Además, los humanos carecemos de habilidades para manejarnos con los riesgos: banalizamos los riesgos importantes y exageramos los débiles.

Y ya que estamos en Alemania tan sólo hecho en falta a dos protagonistas políticos de los últimos tiempos en aquellos lares, quienes por la cuenta que les tenía han estado mejor callados en este enredo: Gunter Oettinger, a la sazón Comisario Europeo de Energía, que esta vez no nos habló de APOCALIPSIS; y Wolfgang Wodarg, médico epidemiólogo y presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa por el partido socialdemócrata alemán, que esta vez no encontró en la codicia de la industria alimentaria las causas del brote. Pero mira por donde -y pido perdón por la aliteración- con lo preocupados que están los políticos de allá por los verdes parece (pues aún no está confirmado y hasta en el 25% de estos brotes no se consigue hallar el origen)que han sido los brotes verdes, o bien vegetales crudos, los causantes del brote.

La fotografía del post de hoy nos lleva hasta la Granja Báscones, donde a duras penas sobreviven las vacas, pero donde seguramente encontaremos miriadas de coliformes. La mayoría de cepas de Escherichia coli (epónimo de T. Escherich, 1885)viven en el intestino de rumiantes y humanos como flora comensal, pero algunas cepas adquieren virulencia mediante transferencia horizontal de información genética extracromosómica (transposones y plásmidos). ¡Qué lo vamos a hacer! Es su peculiar manera de tener sexo, de adquirir variabilidad, en fin, de sobrevivir a las contingencias del ambiente. En otras ocasiones hemos comentado que bacterias como Salmonella, Legionella, Haemophilus... son clonales, especializadas, estables, diríamos que sin ganas de molestar al prójimo y de vida mas bien recatada. Pero las coliformes, que habitan los arrabales del aparato digestivo y del urinario, llevan una vida mas licenciosa y hasta promiscua, siempre dispuestas a intercambiar arsenal letal como la Shigatoxina 2 (vtx2a). Unos pocos ejemplares de estas cepas (inóculo) son suficientes para desencadenar el cuadro grave del Síndrome Hemolítico Urémico (SHU).

Pero una lección a no olvidar en este trance es que en la transferencia del conocimiento (Knowledge Translation) desde la ciencia hasta la industria, como por otra parte ocurre desde la ciencia hasta la clínica o a la Salud Pública, uno de los protagonistas es el consumidor, el poder del paciente informado -decimos en el ambito clínico- y sus decisiones, en este caso un consumidor que demanda productos saludables (funcionales), cómodos (a conveniencia), seguros y ecológicos o naturales. Pero la nueva moda de productos ecológicos no es garantía de seguridad ya que ¡lo natural no siempre es lo mejor! Ya hemos visto que estas bacterias, EHEC O104:H4, encuentran oportunidades en los barrios bajos, digo en Baja Sajonia.

martes, 21 de septiembre de 2010

LA GRIPE. ¿QUIÉN PAGA EL PATO?

El virus de la gripe se considera el agente con mayor potencial epidémico para afectar a los humanos por su transmisibilidad, virulencia y peculiar genoma -con enormes posibilidades de variabilidad antigénica- que le permite eludir la inmunidad de la población. Además, existe un amplio reservorio en la naturaleza, fundamentalmente en aves palmípedas.

Se comprende, entonces, la inquietud generada el pasado 11 de junio de 2009 cuando al OMS declaró alerta 6 o situación pandémica, afortunadamente, de moderada severidad.

Un año después, finalizada la pandemia -10 de agosto de 2010-, esperamos que la transición del virus H1N1 hacia un virus estacional no nos depare sorpresas pues, aunque impredecible, se espera continúe circulando esta estación y afectando a edades jóvenes con la posibilidad, en algún caso, de provocar formas clínicas graves. De ahí que se preconice extremar la vigilancia epidemiológica y la vacunación.

Y en este escenario del mundo se ha acusado a la OMS de haber protagonizado una farsa; vamos, de haber exagerado la amenaza. Pero...

¿Quiénes son los personajes de este teatro épico?

Desde la distancia necesaria para una conciencia crítica -ésto le haría feliz a B. Brecht-, los personajes son: los técnicos, que evaluamos los riesgos siempre de manera crítica y provisional; los políticos, encargados de gestionar esos riesgos y de tomar decisiones correctas, y la prensa, como intermediaria en esa responsabilidad de transmitir información científica a la opinión pública.

Aunque el mundo de la ciencia no está libre de comportamientos deshonestos, han sido legión los militantes lamentándose de la industria, de esa codicia que parece gobernar el mundo, la OMS y la sociedad. Los radicales, como nuevos luditas, enarbolan la bandera romántica contra la ciencia -por globalizada- y contra ese hombre moderno inteligente pero malvado.

Pero esta postura es cientificamente equivocada e historicamente incorrecta -se dudó hasta de que existiera el nuevo virus, de la definición de la pandemia, de la composición de los comités de emergencia...- Diferentes medios de prensa y algunos políticos se lamentaban con aquello de "ya lo decíamos..." -sin duda, ¡qué fácil es predecir el pasado!

Entonces... ¿Quién pagará el pato?

Pues el ciudadano con su desconfianza en los programas de vacunación.

Pero, tratándose de la gripe, más que de una farsa, cabe la posibilidad de que ésto solo haya sido un interludio, un sainete.

viernes, 16 de julio de 2010

GENOTIPO ECONÓMICO: Obesidad

.jpg)

Homo sapiens, la última rama de la evolución humana, aquel hombre que comía para vivir, nos dejó una herencia envenenada: su "genoma económico". Este genotipo thrifty, muy eficiente en épocas del hombre cazador, cuando almacenaba grasas rápidamente para afrontar tiempos frecuentes de ayuno, le permitió convertirse en el auténtico superviviente (James Neel, 1962). Pero aquella era la época del Greco, de Modigliani o Giacometti, en la que lo habitual era vivir estirado. Pues para un uso eficiente de la energía, del combustible, parece precisarse un umbral de actividad física; vamos, que habría que conservar y rellenar el glucógeno muscular y oxidar los ácidos grasos para maximizar nuestra supervivencia. Nuestros antepasados sobrevivieron por selección natural (éxito reproductivo y mutaciones), pero por el sedentarismo,la agricultura y la recolección, se fué relajando esa presión selectiva.

Hoy, por el contrario, se impone la estética "boteriana", época del exceso, de la exageración, de un hombre que "vive para comer", de una vida sedentaria con una dieta hipercalórica (éste sí parece motivo auténtico de calentamiento global).

Así es que, si me permiten la licencia, recurro al colombiano Fernando Botero para vehiculizar la metafísica de la actual epidemia de obesidad. Porque en este caso no es que el artista deforme o imagine la realidad, es que la pinta con realismo (y no precisamente mágico).

El que fue mi profesor y colega en Madrid, Ramón Banegas, publica hoy en la prensa que, en España, el 25% de los menores de 24 años padecen sobrepeso y obesidad; esta cifra alcanza el 50% a la población de entre 25 y 60 años.

Se ha denominado "fenotipo intermedio" a un conjunto de factores de riesgo cardiovascular ( como obesidad, indicadores antropométricos...) que tienden a agregarse en individuos y ocasionan el llamado "Síndrome Metabólico" (obesidad central mas dos factores como intolerancia a la glucosa, hipertensión, disminución de HDL colesteriol y aumento de triglicéridos). Se están intentando establecer valores de normalidad para estos factores y, aunque las relaciones de la dieta con las enfermedades cardiovasculares son poligénicas, se precisan políticas de acción como el Programa NAOS (nutrición y actividad física) para prevenir esta primera epidemia de enfermedades crónicas.

domingo, 20 de junio de 2010

PRIÓN: El cerebro de BOB ESPONJA

Se imaginan ustedes a Homer Simpson haciendo alusión a Bob Esponja. Uff... ¡Dos descerebrados! -pensarían, con razón.

Pero este gandúl, sin capacidad de raciocinio, a veces es admirable por su humanidad pues, aunque el cerebro es una máquina racional, tiene como fin primordial la supervivencia del organismo. Y ya que es un producto de la evolución, no debería sorprender que la mayoría de las acciones de los humanos parezcan infantiles -como los personajes televisivos- por lo inconscientes.

Quien verdaderamente estudia el cerebro por estas fechas, con la puntualidad de los astros, es el equipo de J.M. Bermúdez de Castro quien, como un anatomopatólogo, indaga en los estratos profundos de la Gran Dolina gracias a la biopsia de la Trinchera del Ferrocarril. Un buen día, allá por 1996, llegó hasta el estrato Aurora (TD6), donde le esperaba el Homo antecessor, una nueva especie con capacidad encefálica superior a 1000 c.c. y que mostraba signos de canibalismo.

Y se preguntarán... ¿por qué se me antoja hablar de cerebro, esponja y canibalismo?

Porque la biología se enfrenta a un desafío: los priones, el agente que ocasiona las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas (EETH), que terminan en una vacuolización del cerebro a modo de esponja. Los alemanes Creutzfeldt y Jacob describieron estas enfermedades ya en los años 20 del pasado siglo.

Veamos, ¿Qué son estas enfermedades?

Pues se trata de prionopatías, enfermedades nerodegenerativas ocasionadas por un agente transmisible que afecta tanto a hombres como a animales; tal es el caso de la Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) y el scrapie o tembladera de ovejas y cabras.

¿Cuántos tipos existen de enfermedades por priones en humanos?

Que existen tres tipos: la forma esporádica, por mutaciones en el gen PRNP del brazo corto del cromosoma 20 que sintetiza la proteina prión normal (PrP), ó Enfermedad de Creutzfeldt Jacob típica; la forma hereditaria como la ECJ familiar, el Insomnio Familiar Fatal (IFF) o el raro Síndrome de Gerstmann;y la forma adquirida como el Kuru, por canibalismo ritual en la tribu fore de Papua Nueva Guinea, o la ECJ yatrogénica, por trasplantes de duramadre durante los años ochenta, y la de reciente protagonismo asociada al mal de las vacas locas en el Reino Unido : la nueva variante de ECJv.

¿Que qué es un prión?

Pues una proteina patológica que, no conforme con haber perdido su capacidad funcional en las células cerebrales, es capaz de transformar la proteina prión normal (una proteina con hélices alfa y degradable por proteasas). Una mutación estimada en una frecuencia de una cada millón de habitantes/año, o bien a consecuencia de ingerir el prión a través de un alimento, puede inducir a la proteina normal a agregarse mediante sus hélices -ahora beta- que se tornarán insensibles a la polimerasa. Vamos, que es como si la proteina normal fuese el pelo rizado de Marge Simpson y la proteina patológica el pelo liso - pongamos que de Lisa- no se sabe bien si mediante desnaturalización o por polimerización.

De cualquier forma parece existir una barrera de especie que hace difícil la transmisión de la enfermedad (mas fácil de ovejas a vacas, que de vacas a humanos).

jueves, 13 de mayo de 2010

GEOLOGÍA Y VIDA: Fiebre del Valle del Rift

Con un nombre propio -epónimo- el lenguaje médico designa enfermedades, síndromes o técnicas para homenajear al autor que descubrió la enfermedad o la técnica, o al lugar donde apareció -como el virus Ébola, descrito en las riberas de este afluente del río Congo-, o bien refleja la influencia de la literatura que presta sus nombres -como el de Pickwick, personaje que tan bien describió Dickens-. Que la geología tiene que ver con la vida es indudable. Veamos. La carta de hoy trata de una enfermedad designada por un topónimo y de actualidad marcada por la próxima celebración del mundial de fútbol en Sudáfrica: la Fiebre del Valle del Rift. El topónimo se refiere a esa fractura geológica de más de 5.000 km. que se extiende desde Etiopía hasta Sudáfrica. Y la relación de esta fractura con la vida se refiere al cambio climático regional ocasionado por la contínua elevación de las tierras, que se dice escindirá África, y que impulsó la evolución de los ancestros humanos. Pues bien, allí, en la sabana del África Oriental, el mosquito Aedes mcintoshi transmite un Bunyavirus que ocasiona una zoonosis, con abortos en el ganado y epidemias en el hombre. El virus, latente durante años en huevos de este mosquito, eclosiona y resurge con fuerza cada ciertos años ocasionando epidemias asociadas a épocas de lluvias. Los ungulados padecen viremias que facilitan la propagación a través de sus tejidos y secreciones y mediante los mosquitos. Se intenta predecir las epidemias estudiando fenómenos como el Niño que influyen en el régimen de precipitaciones, de la misma forma que los brotes por virus Hanta en Norteamérica vehiculizados por el ratón ciervo. El Bunyavirus es un virus ARN segmentado y de polaridad negativa, es decir, que necesita de una ARN polimerasa para cambiar de polaridad y expresarse como ARN mensajero en los ribosomas del huésped. En él, retinitis, hepatitis y fiebre hemorrágica pueden ocasionar hasta un 1% de mortalidad.

martes, 4 de mayo de 2010

SÉNECA Y EL ESPÍRITU VIAJERO. "HEALTH AND TRAVEL"

No sólo los viajes "no curan los males del espíritu" -pues las mudanzas frecuentes son propias de almas inconstantes, que diría Séneca- sino que, digo aún más, siempre subyace en ellos el riesgo de adquirir enfermedades (las llamadas enfermedades emergentes y reemergentes). En 2010 se estima en mas de mil millones los turistas que, cada vez mas, viajan a más lugares, más léjos y más rápido; ocho de cada cien consultan al médico en el viaje y uno de cada cien mil turistas fallecerá por enfermedades o accidentes relacionados con el viaje. Por ello, el médico asesorará a estos viajeros a zonas nunca antes visitadas, viajeros de todas las edades, condiciones médicas (inmunodeprimidos, embarazadas...) y por variedad de razones (negocios, estudios, aventura, respuesta a desastres...).

Actualmente vivimos la globalización tanto de reservorios como de vectores. ¿Quién nos iba a decir que el vector de la fiebre de Chikungunya (en suajili es la enfermedad del hombre encorvado)llegaría a España? Pues sí. El mosquito Aedes albopictus (mosquito tigre) ha llegado hasta nuestro pais y ha ocasionado epidemias en la Toscana (Italia). Se admite que a Europa ha llegado a través del transporte de neumáticos, y hasta California mediante la importación de bambúes de la suerte desde el Sudeste Asiático. Las virosis transmitidas por artrópodos están en auge, sobretodo las ocasionadas por virus ARN -muy plásticos y susceptibles a la presión selectiva- como las ocasionadas por alfavirus que hemos ejemplificado, y por flavivirus (Dengue, West Nile, Encefalitis Japonesa, Meningitis Centroeuropea...). Además del turismo, fenómenos como la inmigración, pobreza y cambios ambientales suponen un nuevo reto para la salud pública.

¿Qué es el Reglamento Sanitario Internacional?

Que la OMS, a través de este Reglamento, pretende asegurar el control y evitar la propagación de enfermedades como la peste, el cólera y la fiebre amarilla con la menor interferencia en el comercio y en los viajeros. En 2005 se ha revisado este Reglamento para alertar de brotes y responder a eventos de salud pública de ámbito mundial.

¿Qué debe hacer el viajero para escapar de estas dolencias?

Lo primero consultar con su médico para evaluar el riesgo del propio viajero, sus tratamientos, si los tuviere, y sus particulares condiciones médicas; pero conocer la información epidemiológica -los riesgos absolutos y relativos del viaje- se antoja imprescindible para la prevención y educación óptima de los viajeros. Esta actividad se lleva a cabo en los Centros de Vacunación Internacional por profesionales que conocen lo relevante de esta materia, y que ayudan a los viajeros a tomar decisiones, más cuando se trata de enfermedades que varían en frecuencia y gravedad. Desde incidencias que arrojan cifras del 50% para las llamadas "diarreas del viajero", hasta el 1% para la gripe o malaria sin profilaxis, hasta el uno por mil para el riesgo de malaria con profilaxis o hasta el uno por cien mil para accidentes o enfermedades de transmisión sexual como la infección por el VIH o la hepatitis B. Además, en estos centros se procura la indicación de profilaxis antipalúdicas según los destinos, la vacunación frente a la fiebre amarilla, y frente a otras enfermedades evitables por vacunación como hepatitis A, fiebre tifoidea, meningitis... Incluso se evalúa el riesgo de otros procesos como el "mal de altura" y el "Jet-Lag"; riegos ambientales como legionelosis o histoplasmosis; zoonosis como tularemia, rabia, leptospirosis...

Para finalizar, y dirigido a todos los viajeros -especialmente a los buscadores de blandura- se reservan los consejos para evitar las enfermedades de transmisión sexual. El preservativo es el modo más eficaz de prevención pero, para este tipo de enfermedades, además de conocimientos se precisa de actitudes y habilidades pues -piadoso lector, parafraseando a Séneca- "¿cree que se preocupan de los remedios quienes cuentan sus vicios como virtudes?"

martes, 23 de marzo de 2010

MODELOS

¿Cual es la materia de esta carta?Que trata de los modelos, que son representaciones incompletas de la realidad, construcciones o abstracciones del intelecto que pueden ir desde simples esquemas mentales hasta complejos modelos matemáticos que describen con precisión relaciones entre variables.

¿Cuantos modelos existen?Que se ha de advertir que de cuatro maneras explícitas:

1) Modelos narrativos o verbales, que son los mas comunes en todas las formas de conocimiento que buscan la verdad; así Delibes por ejemplo -adiós sentido al maestro del realismo poético- nos ofrece un modelo universal de conciencia de un pueblo, que bebe de las fuentes objetivas del lenguaje. En la religión, las parábolas nos explicarán un modelo de conducta a seguir. Pero la literatura, el arte o la religión no tienen esa servidumbre del método científico, que no es un fin sino un medio para saber cada vez más de cada vez menos.La ciencia hoy exige especialización, con fronteras finas entre disciplinas, por lo que el conocimiento tiende a lo interdisciplinario. La estadística se ha convertido en un área de importancia creciente en biomedicina.

2) Modelos físicos. Si queremos representar la belleza elegiríamos a Claudia Schiffer como modelo tridimensional de esa realidad. Casas o coches -beetle- a escala son otra manera eficiente de pintar la realidad.

3) Modelos gráficos, como diagramas de flujo, mapas conceptuales, mapas geográficos...son formas útiles de representar la realidad.

4) Modelos matemáticos, por último, son representaciones sencillas de los mecanismos de generación de los datos observados. Sirven para resumir en pocos parámetros datos complejos (aunque a veces no permiten evaluar mecanismos biológicos). También sirven para estimar los efectos de las variables incluidas en el modelo y como prueba diagnóstica, para predecir la pertenencia de unos datos a un grupo (en este caso interesa que el modelo ajuste bien).

¿Para qué sirven los modelos matemáticos en biología o en epidemiología?Que es común sentir que ningún fenómeno puede explicarse si antes no se ha modelizado; por este motivo las ciencias que más han progresado, como la física o la biología, han sido las que primero aplicaron modelos matemáticos. Lo más importante en los modelos es un buen conocimiento teórico previo del problema a investigar y un buen conjunto de datos pues es mejor una respuesta aproximada a una pregunta correcta que una respuesta precisa a una cuestión equivocada. El objetivo a conseguir es modelos simples, biológicamente razonables y que ajusten bien.

¿Cuáles son los elementos de un modelo?Los elementos que constituyen un modelo son: las variables a incluir, las relaciones entre ellas (factores de confusión e interacciones) y los parámetros de esas variables. Esta herramienta permite entender la dinámica de un proceso para representar objetivamente la realidad.

Por ejemplo, si quisiéramos modelizar el crecimiento humano, el proceso de modelización comenzaría por la conceptualización o elaboración de una teoría -pongamos por caso el modelo ICP de Karlberg- a través de la recogida de observaciones, como talla, peso, perímetro craneal...(razonamiento inductivo). Este modelo trata de representar el patrón de crecimiento de los humanos en tres fases: infancia, hasta los tres años, crecimiento exponencial y dependiente de la nutrición; niñez, hasta la pubertad, con crecimiento polinomial y dependiente de la hormona GH, y el periodo puberal, dependiente de la hormona GH y de los esteroides sexuales. Posteriormente, la lógica del modelo (razonamiento deductivo) nos permitiría las comprobaciones del mismo, como su utilidad para predecir la talla final, detectar malnutrición, etc...

Por último, la desconceptualización, que sería la aplicación de ese modelo a situaciones reales. En epidemiología se aplican modelos en investigación sobre causalidad, y para conocer la dinámica de las enfermedades infecciosas.

martes, 2 de marzo de 2010

NÚMERO NECESARIO DE PACIENTES A TRATAR (NNT)

"La ciencia es el cultivo de lo problemático y de lo dudoso", nos decía Ortega y Gasset en 1946. La Medicina, como otras ciencias de la salud, precisa de unos conocimientos básicos en epidemiología imprescindibles para comprender la literatura científica. En 2005, auspiciado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, reedité el "Prontuario de Epidemiología" pues creo que, basado en el método, la claridad y brevedad, el prontuario es lo mas apropiado para el pronto aprovechamiento y mediana inteligencia de los principios epidemiológicos. Con este libro (foto), piadoso lector, pretendo lograr lo que en su tiempo deseaba Cicerón: "quería que todos cuantos le oían estuviesen muy prevenidos y armados para responder con prontitud y acierto a las infinitas y variadas preguntas que los académicos solían hacer..."

Así que la carta de hoy trata sobre una pregunta:

¿Cuál es el número necesario de pacientes a tratar (NNT) para reducir un evento?

Que los resultados de las investigaciones se presentan, a veces, como "medidas de frecuencia" (sean absolutas o relativas). Por ejemplo, la estimación de una proporción dependerá de la muestra, por lo que su estimación será de naturaleza aleatoria (la incertidumbre se medirá mediante el error estándar y se puede construir un intervalo de confianza de la estimación).

Los resultados, en otras ocasiones, se presentan como "medidas de asociación o efecto" (Riesgo Atribuible, que es la diferencia de riesgos entre expuestos-Ie- y no expuestos -Io-; el Riesgo Relativo...), o bien como "medidas de impacto" (Proporción Atribuible en la Población, Proporción Prevenida...). Además, aunque los resultados sean estadisticamente significativos, puede que sean clínicamente irrelevantes. Por estos motivos, un instrumento útil para conocer si un tratamiento o práctica preventiva debe incorporarse a la labor clínica o implementarse en un programa es el llamado "Número Necesario de pacientes a Tratar (NNT), que expresa los beneficios de una actividad o tratamiento frente al precio a pagar por ese beneficio. ¿Que como se calcula?Pues se calcula como el inverso al Riesgo Atribuible (Ie - Io), o diferencia de riesgos entre expuestos y no expuestos. Por ejemplo, si Ie=0,10; Io=0,08; el Riesgo Atribuible RA=0,02; Entonces...NNT=1/0,02=50 pacientes son necesarios someter a tratamiento para evitar un caso.

En 2008 se implementó en el calendario de vacunación infantil de Castilla y León la vacuna frente al virus papiloma humano (VPH) en niñas nacidas en 1994. Una vacuna cara pero útil, pues previene la mayor parte de casos de cancer de cuello de útero. ¿Cuál es el NNT de la vacuna frente al VPH? Pues 137. Ese es el precio a pagar, el número de niñas a vacunar para evitar un caso de cáncer de cuello de útero.

martes, 24 de noviembre de 2009

TAXIDERMIA Y TULAREMIA

Si prestan atención les contaré... Me tomo la licencia, a lo Alfred Hitchcock, para iniciar el post.

En 1962 el cineasta presentó el film "La cápsula del tiempo de West Warlock". En el corto, un creativo taxidermista, George Tiffany, diseca un caballo de carreras (Napoleón) y encuentra en aquel encargo la oportunidad de librarse de su molesto cuñado (je, je, je...).

Del mismo año, 1962, es el libro "Aves y mamíferos de España", que nos habla de sus actitudes más corrientes, con grabados que sirven de guía en los trabajos de taxidermia. ¡Naturalmente, autorizado por el Ministerio de Educación! Guardo un cariño especial a este libro que perteneció a mi primo Luis Ortega, discípulo aventajado de quien fue nuestro maestro, D. Daniel Sadornil. Y, más que maestro de Quintanilla del Agua, fue un héroe pues nos inició e ilustró en muchos campos de la cultura: en el teatro, en el ajedrez y... en la taxidermia. Con él aprendimos cómo son los colores de los ojos de los pájaros, a diseccionar sus frágiles cuerpos, a conocer el ácido bórico, a fabricar peanas, a sentir el repugnante olor de la abubillas, a moldear los cuerpos con paja y alambres de hacer escobas...

Orden CORACIIFORMES, comprende cuatro familias -dice el libro-. MEROPIDAE (Abejarucos); UPUPIDAE (Abubillas); CORACIIDAE (Carracas); ALCEDINIDAE (Martín pescador). Era nuestro preferido para hacer experimentos.

De los mamíferos y en relación con este "post" nos interesa la familia LEPORIDAE. La Liebre -Lepus granatensis-. En el Noroeste de España habita la L. granatensis gallaecius, de pelaje más oscuro, y en el Noreste, la Lepus europaeus, algo más pequeña. De costumbres nocturnas, de día permanece encamada. Levanta las orejas cuando está alerta y para examinar el terreno se yergue sobre las patas traseras (suele llamarse ponerse de bolo).

Estas evocaciones a la taxidermia y a la liebre sirven de disculpa para hablar de la Tularemia, una zoonosis originada por la Francisella tularensis que emergió en Castilla y León en 1997 asociada a la caza de liebres, y reemergió en 2007 como el otoño, con todo su esplendor cromático, es decir, con todo el espectro clínico de la enfermedad. Y un taxidermista burgalés fue víctima de esta zoonosis. Lo más frecuente en estos casos es la forma Ulceroglandular, pero hay otras formas como: Glandulares, Neumónicas, Oculoglandulares, Faríngeas, Intestinales y Tifoídicas. La Tularemia es una Ortozoonosis, es decir, se puede transmitir directamente por manipulación directa de fómites contaminados.

Un paradigma en Salud Pública sitúa a la Epidemiología en el campo de la Ecología, ya que establece una reflexión sobre los cambios en el ambiente físico y socio-cultural, asociados a causas primigenias de emergencia y reemergencia de las enfermedades infecciosas. Así, los asentamientos humanos proporcionan hábitats a diversos animales: de compañía, sinantrópicos (relacionados con el hombre), productores de alimentos, salvajes etc... La epidemiología variable de las zoonosis repercute en la salud humana debido a numerosas causas como los hábitos alimentarios, prácticas profesionales (agricultura, ganadería, taxidermia...), prácticas deportivas como la caza, y por la exposición a fuentes de infección por alteraciones en el medio, como la contaminación, o bien por prácticas pecuarias que hacen fluctuar la población de animales, o por el transporte ilegal de los mismos.

Entonces, la interacción entre poblaciones y medio altera el nivel de salud, en línea con lo que preconiza la Hipótesis de Gaia (1969), de James Lovelock, que presenta a la "Madre Tierra" y, frente a ella, a un hombre destructor de un sistema inteligente. (Aunque... pensar que los astros están animados -con ánima- no deja de ser una visión mística y clásica.)

Frente a esta perspectiva, abandonado el vitalismo, se presenta el Neodarvinismo, que no considera la vida como objeto científico, y un absurdo la contemplación de la Tierra como ser sufriente (H. Atlan, 1991) -valga esta cita del autor de "Cuestiones Vitales" para reafirmarme en lo que digo-. Es verdad que esta perspectiva de la Biología molecular, de la Epidemiología molecular, va a difuminar la separación entre lo animado y lo inanimado, y abre nuevas posibilidades. Aunque también es cierto que la mayoría de las enfermedades son genéticamente complejas (no dependen de un solo gen, son multicausales), por lo que seguirá importando el medio, los estilos de vida, y otros determinantes de la salud humana.I remember Lalonde

Suscribirse a:

Entradas (Atom)